創刊日:100 年 6 月 10 日

發行人:教育局局長

出版者:臺中市政府教育局

地址:42007 臺中市豐原區陽明街 36 號

電話:04-2228-9111(代表號)

臺中市教育電子報自民國 100 年 6 月起,每月 10 日發行一期,為教育夥伴提供更快速便捷與寬廣詳實之教育資訊 ,歡迎各界關心教育訊息之舊雨新知,上網免費訂閱,並請廣為推廣宣傳。

一、美感楔子

轉角,從教育的場域與觀點,我們談美感?

美感的內涵?

學習者的美感經驗?

教學者的課程設計與教材?

學校的環境空間與教學情境?

轉角在於思考與發現,真的發現美了嗎?

美感覺知:生活美感、心靈美感、文化美感內涵素養的態度、

透過跨域培養的能力,更是跨界增長的知識!

二、跨域共創 跨界整合

豐富美好的生活樂趣以及人生多元的美感經驗的增添,需要我們共同締造,需要教育場域跨域規劃課程融入與體驗活動,而關注在地的文化藝術資源的連結,是最能夠及時發生的美感體驗,大元國小承辦編輯認識臺中藝術家:葉火城、陳夏雨,此兩本教材與教師手冊,就是以在地文化藝術為核心的美感教育教材。此外,臺中市校園美感涵育計畫,在105年度規劃、106年度辦理執行,計畫的核心主軸在於以學習者為中心的校園美感教育重點(圖1、圖1-1),也是教育部第二期美感教育計劃(108-112年)的主要內涵。

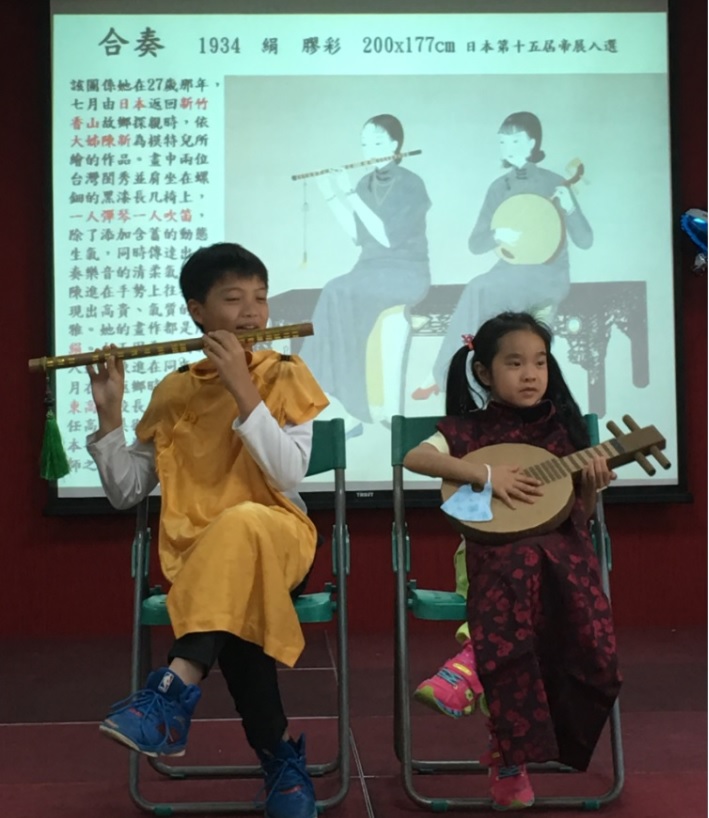

圖1_1學習者模仿演出欣賞策略

美感內涵的探討,有諸多論述與觀點,唯回歸教育的觀點實踐,才能夠孕育每一位學習者的美感素養與經驗。轉角,回到國民教育的場域,是美感涵養的最基本的基礎,也是我們在十二年國教的課綱內涵,態度、能力與知識探討的面向。跨域課程的發展,是讓美感經驗透過探索、發現與體驗,更讓學習者貼近我們生活的真實性,跨界的資源整合,是促進校園的多元觸角,讓美感課程與活動更多元的規劃設計。

從九年一貫課綱的統整課程推動、教師專業自主的課程規劃設計,到即將正式實施的十二年課綱:秉持自發、互動、共好的理念,透過與生活情境的結合,學生能夠理解所學,進而整合和運用所學,解決問題、推陳出新,成為與時俱進的終身學習者。對於學習者而言,也是美感經驗的感受性、察覺性與演繹性、創意性與美感性,是需要教育場域中的引導、觸發體驗與跨域教學的實施。回歸我們真實的生活情境與終身學習與時俱進的觀念,才能夠將目前的分科課程領域、分階段學習內涵,整合在各級校園的課程、教學者、行政系統的策畫與設計。

三、館校合作 走讀踏查

館校合作的機制,運用博物館展覽的探索與體驗,是臺中市校園美感教育,跨界整合一個在地美術館的資源連結,二十世紀國際藝術大師超現實主義藝術家米羅,在國立台灣美術館展出,教育局推動了館校合作計畫,將各級學校帶到美術館的美感驚豔的初體驗(圖2),同時也觸動學校的藝術賞析培育課程,藝術導覽小小尖兵培育在藝術作品的導覽(圖3),在國立台灣美術館藝術美感經驗的學習服務機會。緊接著續辦巴黎畫派最美麗的牝鹿:女性藝術羅蘭珊,辦理區域教師增能研習提升教師在美感體驗活動前的引導課程實施。 105年再延伸與國立臺灣美術館合作的館校日,透過美術館的主題性教育展覽:自然魔法師的藝術展覽,提供36所學校包含臺中市最邊陲地區的梨山國中小與平等國小,分別在3-6月期間每週二在美術館的美感經驗,正是最直接的文化藝術美感內涵的感受與察覺體驗(圖4、圖5)。同時,我們也再次培育藝術導覽小尖兵與設計美感學習教材(圖6、圖7)、規劃認識藝術展覽的體驗活動,增加美感的能力與知識。

圖2 美術館體驗活動 圖3 導覽小尖兵活動

圖4 美術館米羅展 圖5 毓繡美術館參訪

圖6 美術館導覽小尖兵 圖7 美感體驗內容

前往藝術展演場域,觀看一場演出與聆聽一場音樂演奏的活動,就是美感力累積的一個非常重要的歷程;而美感知識的增長與思考分析,需要學校的跨領域課程的規劃與教學。曾經看到許多學校老師,非常用心的帶領學生前往博物館的校外教學,對於如何選擇展覽的主題與學校課程內涵連結,實施課程延伸的學習設計,或是建立一個校本課程的主題,以常態性的課程觀實踐美感知識、能力與態度,才能夠從課程著實深耕校園美感教育,也是教育部第二期美感教育非常期盼的目標。

臺中市分布四個地理區域的文化中心、歌劇院與台灣美術館、臺中文化創意產業園區等,都是我們在實體場域可以規劃的文化藝術資源。例如:國立台灣美術館每一年的當代藝術展,2017亞洲代代藝術雙年展(圖8)、2018台灣當代藝術雙年展、2015年起「TIAF臺中國際動畫影展」每一年舉辦,將動畫藝術的影展成為臺中特有的在地文化藝術資源發展。如果跨界的整合資源是美感教育的伸展的觸角,那麼跨域創新的課程內容設計,更是在學校課程計畫可以重新思考的方向,不會僅以校園外部硬體視覺空間為美感首要推動。

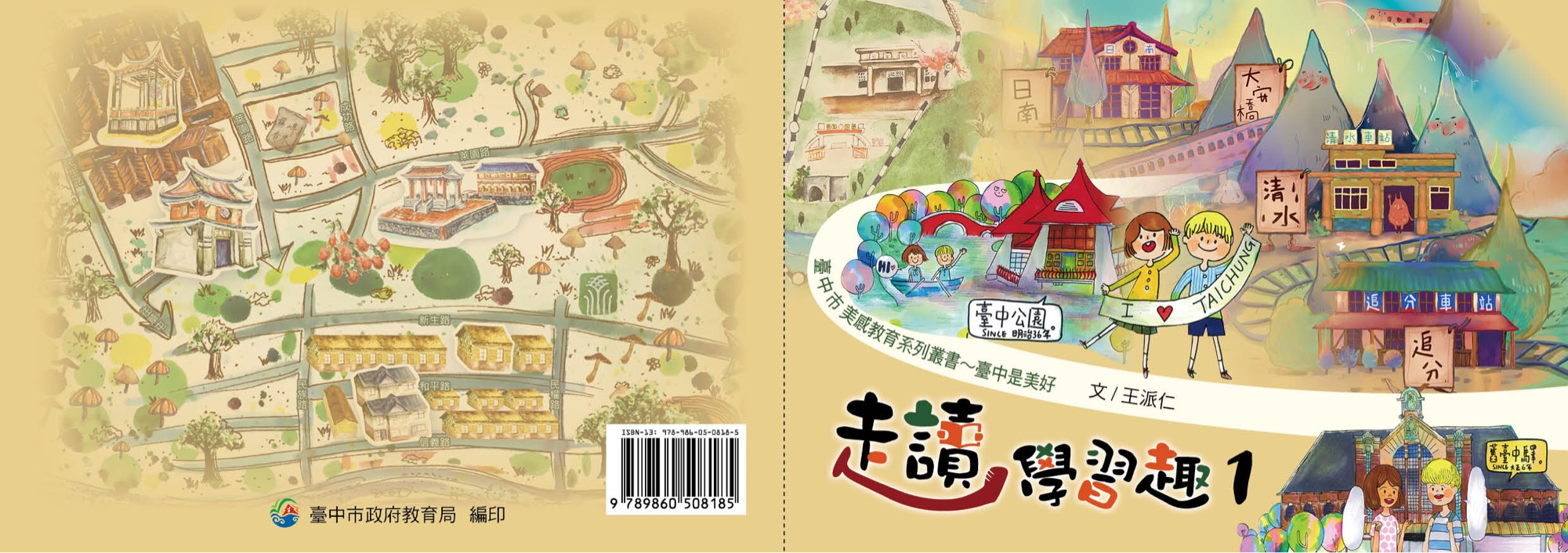

圖8 亞洲藝術雙年展 圖9 文化美感教材_走讀學習趣

四、文化美感 公民美學

教材內容的編輯與課程發展設計,在我們現有各領域課程教科書,幾乎都是單一學科知識、兼顧整體性的知識架構系統,比較不容易呈現在地性的文化藝術內涵的發展。而我們卻能夠得天獨厚編輯設計「走讀學習趣1」(圖9,以專業的美感教材教材內容與大里區草湖國小承辦,山海屯中四區的有形文化資產的教師增能研習、提供學校帶領學生四十個場次,參觀認識家鄉的有形文化資產與維護的美感價值維護與態度養成。

二十一世紀的公民美學與文化意識,是「越在地、躍國際」與世界接軌!臺中文化創意產業園區隸屬文化部文化資產局,扮演著國家文化資產傳承、教育推廣與維護的責任,而文化美感的內涵,就是希望我們的下一代,能夠具有二十一世紀公民美學與文化意識的國際觀。我們擁有跨界的資源是如此豐富,如何發揮一加一大於二的效益,端賴學校的規劃多元課程發展體制,是否能夠靈活彈性又發揮專業自主?而文化美感內涵以認同與尊重為核心概念,從關注我們社區文化活動、展現族群的認同情感,參與在地的文化藝術節慶、規劃整合臺中的文化地圖資源、藉由各級學校的課程發展推動,從教師過去在藝術領域教學,以技能教學觀點的轉變開始,在地有形與無形文化資產的資源,有機會融入校園美感跨領域學習課程的節奏,重視傳統藝術再生創新、也發展新世代族群文化與美感融合!

文化美感不是只談傳統的觀念,而是兼顧與新世代的文化融合元素,傳統不是只談傳承,而是更重是再生在我們生活環境中,如何喚起激發不同世代的美感情感交流,如臺中市室內合唱團就是一個融合傳統文化的元素,卻以現代的藝術展演方式演出,帶著不同世代親子觀眾一同聆聽與觀賞美的饗宴(圖10)。

圖10 傳統藝術融入現代合唱

心靈美感以愛與關懷為核心概念,著重社會關懷與重視生命價值、從家庭教育親子關係與祖孫情,從多元化環境中學習愛、尊重與包容,透過臺中的文化與藝術的展演、創作與體驗的過程中,一起發現周遭善良美意的影像,一起發現觸動心靈美感的體現與內涵!

透過藝術與影音媒介的呈現,最直接滲入人們內心的感動,而這份感受就是最真誠的美感體驗。一篇文學閱讀、一齣戲劇的演出或是一部微電影觀看,雖然是不同形式與呈現的介面,卻因為內在經驗與情感的轉移,觸動著不同的美感感受性,可能是美好的、可能是感傷的、可能是懷念的、可能是苦澀的,不論是何種感受性,這份內心心底的愛與關懷,都是學習、尊重與包容。這樣的美感經驗,教育工作者(包括教育行政系統)必須擁有跨域與跨界的新思維,才能整合目前學校系統的各個運作計畫與推行策略。我們曾經邀請混障劇團蒞臨校園展演,獲得學校師生的熱烈的讚賞與感動,因為師生們看到生命的尊嚴、價值與演出呈現肢體、充滿自信樂聲的感動;也曾經透過微電影:「爸爸的置物箱與媽媽的記憶不見了」的觀賞,觸動許多教師觀賞後觸動心中深沉已久無法抒發的情感而落淚,美的感受經驗有愉悅性、也有悲傷性、有社會性、也可能有文化性,但如何帶領學生在這個新世代媒體、網絡與社群交流廣泛的世紀,是我們共同面臨的介面,但不管變化差異多大,唯「愛與關懷」的核心價值不變,跨域的課程發展與教學實施油然而生。

五、美感空間 轉化情境

校園環境的空間與教學情境營造,探究的是空間與美感學習覺知美的轉化、媒介的是視覺經驗的感受,但最關鍵的卻應該思考,場域中的空間元素如何設計?設計的內容提供教學者與學習者間,激盪發生美感經驗的關係?如果環境與空間沒有寓教於美的訊息傳遞或轉換,如果校園美感改造只是營建修繕,遺漏了規劃情境脈絡中,產出美的學習內涵的價值與意義,當硬體工程的建設,若無法轉化為美感課程與活動資源持續性運作的目標時,校園不會有轉角遇到美的存在感。

環境與空間的探究非常重要的是,從校園與社區關係的文化脈絡化思考、從校園與自然生態、人文社會內涵分析,從當代生活媒材與踏查體驗的形式轉化,從學習者如何思考發現,空間與環境的設計與體驗滿足美感的五感歷程,教育工作者扮演的定位,應媒合於設計者的專業服務,才能夠發生持續性的校園美感改造環境。

六、科技媒體 美感新世紀

長久以來學校經常是在一個封閉性的組織氛圍下,面對新世代的資訊網絡社群、3D科技媒體串流影音與AR或是VR系統感到陌生,但不容忽視的美感經驗途徑,現今更是多元與高科技化,校園的情境規劃設計,能否以符合教學者在運用、創新教學之際,有更多的媒體平台與情境的規劃設計。例如過去我們運用Flash動畫的情境設計,以資訊科技的美感知識或是探索的平台,提供教師與學生趣味化與生動化下的媒體教學策略教授美感內涵;如果教學情境的規畫設置僅於科技媒體虛擬的情境時,同時我們也得省思科技媒體的部分負面影響下,是否造成我們最原始的美感觸覺手作能力逐漸弱化中,面對更實際如何操作工具能力,學校手作的美感體驗情境規劃設置在哪裡?是原住民工藝或是傳統文化藝術資產的情境規劃?此時或許需要更多的手作體驗情境與內容的美感能力養成,因為任何一種材質的手作能力媒介顯得更加迫切重要,走訪在地的工匠藝師或是工坊體驗。改變學校學習氣氛,發展校訂本位課程同時,轉角,發覺諸多美的生活體驗就在我們周邊,此際契機正開啟了美感教育公私協作單位的跨界資源整合。

七、美感是教育的「心」觸媒

轉角,遇見美!處處皆是美的發現、美的傳遞、美的分享。

從教育的觀點課程實踐與展演觀賞經驗的推動,是美感教育深耕校園的核心基礎。跨域共創與跨界整合資源的介入,都是開創:發現生活美感、觸動心靈美感、踏查文化美感的目標,我們正在面臨讓美感的內涵與經驗,成為我們生活中不可或缺的需求、不可缺漏的心靈精神,校園深耕美感教育正是跨領域課程發展的潤滑劑,也是核心素養課程發展原動力。

創刊日:100 年 6 月 10 日

發行人:教育局局長

出版者:臺中市政府教育局

地址:42007 臺中市豐原區陽明街 36 號

電話:04-2228-9111(代表號)

臺中市教育電子報自民國 100 年 6 月起,每月 10 日發行一期,為教育夥伴提供更快速便捷與寬廣詳實之教育資訊 ,歡迎各界關心教育訊息之舊雨新知,上網免費訂閱,並請廣為推廣宣傳。

蔣偉民局長

蘇美麗科長

課程教學科王柏鈞股長、詹益榮老師;南屯區永春國小蕭俊勇校長、王清峰主任

教育領航:西屯區上石國小劉益嘉校長、黃薏蒨組長;北區太平國小曾娉妍校長、彭文欣主任;

教育動態:中區光復國小張毅宏校長、蔡牧耕主任、林靜鶯組長;東勢區新盛國小譚至皙校長、李曉玲主任;

校園風情:北勢國中林宏泰校長、劉芳如主任;西屯區東海國小林筆藝校長、張凱棠主任、楊琮渝老師;

人物特寫:西區大同國小廖曉柔校長、謝俊宏主任;大里區大元國小張曡今校長、王怡月組長;

焦點話題:清水國中鐘文生校長、洪嘉祥主任、王詠婕老師;烏日區旭日國小吳桂芬校長;

教學錦囊:四箴國中方玉婷校長、董家琳組長;大里區益民國小洪翠芬校長、吳相儒主任;

教育夥伴:西區忠信國小黃美樺校長、施政旻主任;清水區槺榔國小王勝忠校長、林麗玉主任、枋宛臻組長;

書香共聞:大甲區順天國小陳素萍校長、顏淑菁主任;大雅區三和國小李勝億校長、王昭明主任;

行政組:南屯區永春國小蕭俊勇校長、王清峰主任;

網路服務:課程教學科黃晉恩股長;