創刊日:100 年 6 月 10 日

發行人:教育局局長

出版者:臺中市政府教育局

地址:42007 臺中市豐原區陽明街 36 號

電話:04-2228-9111(代表號)

臺中市教育電子報自民國 100 年 6 月起,每月 10 日發行一期,為教育夥伴提供更快速便捷與寬廣詳實之教育資訊 ,歡迎各界關心教育訊息之舊雨新知,上網免費訂閱,並請廣為推廣宣傳。

疫情對教育的最大影響就是生態的改變,從實體的學校教室裡面對面教學,同儕個別或分組互動的合作學習,變成單獨面對鍵盤和螢幕的居家學習。3C硬體和網路訊號完全取代傳統書面教材。教師們最熟練的講述法、問題教學法、分組合作學習法,或是視覺藝術最常見的示範法與視聽媒體教學法通通變得生疏和走樣。這段期間陶藝、版畫、雕塑,立體構成等等傳統的藝術學習活動成為無法克服的教學。數位板或是觸控螢幕以及網頁式自由軟體和影像編輯就成為教學的主流,網路和數位化線上材料就是教材的基礎,疫情中和後期的藝術教育已經和科技無法隔離,科技與藝術教育的融合挑戰了藝術的定義,也挑戰了教師和藝術教育的生態。

科技的顛覆與藝術教育的未來

科技和教育的關係在近半年來被看見而且成為學校教育情境的泉源。在約莫10年前,學校藝術教育和科技的關係也許還停留在網頁圖像帶來的美感思潮,或是社群媒體的視覺意象挪用等議題上,但是在幾年前科技、數學等和藝術就以跨領域的姿態掀起跨領域課程的教學熱潮,其中最為我們熟知大概是STEAM。雖然從科學教育看它和以藝術的學習為出發會有不同的解讀與課程結果,但我們藝術領域一直樂此不疲。

科技的演變和教育的因應

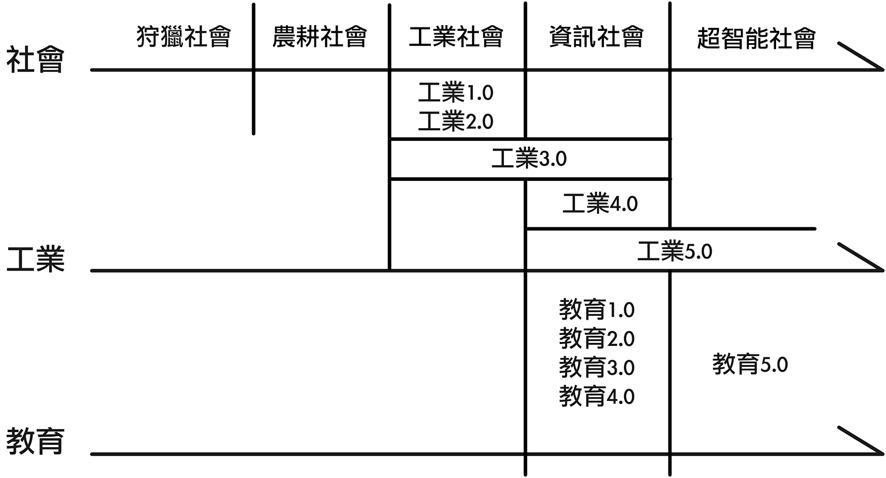

科技在藝術與教學上的熱潮,隨著科技軟硬體的發展和社會經濟的演變,也促成教育的幾波改革。人類社會因科技發展的改變,大約形成5次的工業革命以及對應的教育改革(圖1):

圖1

社會、工業與教育的改變關係

這裏我們看到三個特徵:第一是科技的發展也帶動社會的改變 ,社會4.0和5.0很明顯的就是因網路帶來訊息形態和傳布方式的革新,進一步的促成社會結構與經濟模式的改變。第二是科技的定義有一些變化,到現代科技已幾乎是數位或電腦的同義字,電腦也幾乎和網路劃上等號,這會使教育和藝術活動在結合科技時狹隘化觸角。最後一個特點是教育的改變幾乎因現代科技或資訊的演變而爆發式的變化,教育與社會和工業革命的關聯,在本質上必須更仔細的釐清才能討論教育在未來和科技的關係,藝術教育的演變向來和社會的變革有連動的關係,因此當社會帶動工業與經濟發展時,教育和藝術教育也有連動的變化(圖2):

圖2

從工業1.0到教育5.0

| 階段 | 工業1.0 機械化時代 | 工業2.0 電氣化時代 | 工業3.0 自動化、 資訊化時代 | 工業4.0 智慧化、 網路化時代 | 工業5.0 平行化時代 |

| 時間 | 1760 | 1870 | 1950 | 2011 | 2015 |

| 國家 | 英國 | 德國與美國 | 美國 | 德國 | 捷克與丹麥 |

| 工業與經濟變化主要內容 | 以機器代替生產所需的勞動人力、畜力。大規模的工廠生產取代個體生產。社會經濟從手工、農業為主的模式,發展成為以工業和機械生產的模式。 | 內燃機和發電機的發明,由電力控制機械生產的時代。產品生產直線的分工,使得高速與大量製造成為新的經濟模式。 | 運用電子與資訊科技使製造過程自動化。產業在數位系統中運行資料庫的分析和校正。數位設計、製造的技術提高了研發效率,降低了生產成本。 | 利用虛實整合系統,將製造業與供應鏈網路化。讓工業、產品和服務全面融合。產品及服務網路化。 | 人類的創造性重新加入生產以實現個性化。重視人與機器之間的協作關係。在AI中加入情感,使機器人性化。 |

| 教育對應培養能力與知識的改變趨勢 | 語言能力、商業知識、現代科學技術和知識、專業技術知識與實踐運用能力 | 語言能力、經濟知識、現代科學技術和知識、探索與創造能力、專業技術知識與實踐運用能力

| 語言能力、經濟與政治知識、國際觀、科學與技術的結合與運用能力、變通與反應能力、自我學習能力 | 國際觀、實踐與應用能力、創新與創造能力、溝通與管理能力、領導能力、跨界的整合與運用能力、自我學習能力 | 國際觀與全球認識、設計與想像能力、創新與創造能力、領導能力、跨界的整合與運用能力、自我學習能力、團隊合作與組織能力 |

就在1990年代(約圖2中的工業3.0中期)教育啟動了一連串的改變。圖3說明的是教育在教師與學生互動模式的變化與科技(尤其是指計算和運算功能)在自動化演變上的關係。科技媒介裡具備感受、抉擇、以及預定的反應模式,在藝術創作中因程式化產生的動作和與觀眾反應帶來藝術教育的變動。從科技是輔助工具、協助的利器到生成新的與不預期的成果,讓它慢慢變成是另一個獨立的藝術世界,例如人工智慧、虛擬擴充世界到虛擬實境以及互動式媒體等。

圖3

教育1.0到5.0的改變

| 教育 | 教育1.0 (經驗化) | 教育2.0 (知識化) | 教育3.0 (能力化) | 教育4.0 (素養化) | 教育5.0 (沉浸式和互動式) |

| 時間 | 1989 | 2006 | 2007 | 2008 | 2017 |

| 教學中心取向 | 教師中心 (老師對學生) | 教師中心 (老師和學生+學生和學生) | 學生中心 教師為協同 | 學生中心 教師為共同 | 學生中心 教師為共同 |

| 課程改變主要內容 | 教學為專制 學生被動式接受 受教模式為統一化 課堂上無科技存在 | 交流與協作模式逐漸出現 .開始強調於教學的時間,但應討論學習的時間 | 以學生為中心的方法,老師轉變為協調員/輔導員。 學生開始研究 翻轉課堂逐漸適用 對話更多元,技術應用與學生自學的廣泛 | 共同創造與創新 翻轉課堂,無論何時何地,應用互動式學習–面對面 學習可以在家中或校外完成,而在校學生則可以提高技能。 發展個性化的教學,學習計劃現在稱為創造力計劃 增加了對虛擬現實的使用不斷發展和創新,因此,需要所有人不斷培訓和發展新知識和技能 | .因應社會需求而不斷演變 每個課程領域需建立學生學習期望 持續改進課程,滿足教育需求 教育程度和學科間,須建立一致性。 提供有序及系統流程,避免不必要重複性,執行簡化教育 負責任的使用資源及材料 |

| 培養的能力與知識 | 被動吸收經驗 | 知識內化 溝通能力 協同合作 | 互相學習 研究能力 | 創新力 實踐力 批判力 跨界連結能力 | 創新在地資源及材料與科技的能力 有效生產商品及運用科技提昇和擴大服務的能力 |

從這裡我們看到教育的改革是聚焦在學生的學習以及對知識的再界定,而教師在教育的活動中因為科技帶來前兩項的變化,他的角色也就隨之改變。有人認為這是時代從現代主義走向後現代的必然結果。教師從學習的中心與知識的權威轉變為師生共學或是學生自主學習,教育的共主不再是教師與教材,場域也就不是被侷限在課堂內。開放、解構、去權威性與不預測和無絕對性,成為近幾年來的教學特質。

科技與藝術和教室裡的藝術活動

科技與藝術的活動很早就有不可分離的關係,例如西方油畫自出現管裝顏料,以及眾所皆知的白南準早在1965年運用電視來創作就是最佳例子。我們對於它的感受強烈否取決於我們如何定義科技,現代的認識大概是認為科技就是數位化或是網路化,數位攝影機(如手機)、AR、VR、和電腦等。從最早的單向表達到結合電流、聲響、霓虹燈和螢幕等,以至於當今加上感應元件成為作品和觀眾的互動。作品從平面到立體,視覺影像從可見到虛擬,因此藝術創作就已不再是複合媒材、混合媒材可以涵蓋,媒體藝術或是新媒體藝術就成為以科技媒材為素材的藝術創作的稱呼了。這些媒材背後的意涵是指向數位科技媒材,在藝術專業領域就可能是擴增實境、虛擬實境、混合實境、全影像投影燈。新媒體一詞也意味著快速變化、汰換率高、推陳出新等動態與改變。這些對於中小學教育的特性是新奇、新鮮,同時也把專業與非專業的界線畫的更明顯。換句話說以數位科技為媒介的新媒體藝術對中小學帶來目不暇給的衝擊和耀眼的新鮮感,但是也使得教學內容在傳統藝術技法的熟練和數位科技的吸引與嚐鮮的矛盾中掙扎。

教室裡的科技藝術與跨領域

前述的科技藝術(也許稱為數位化的藝術),對於中小學藝術教育好像天方夜譚或是一種烏托邦,因為數位互動是這類藝術的目前主要走向,但是如何納入和融合在傳統的手動藝術教學氛圍與課程材料是必然的。從新世代對於滑動螢幕的接受度,可以看出科技藝術化與學習數位化和課程科技化,是可以使藝術的教學活動更具參與性和熱誠化。只要能克服並超越專業科技藝術的硬體門檻以及軟體的束縛。在藝術活動數位化之後一個更具跨領域素養的培育是數位素養能力(digital literacy/competence)例如遊戲化(gamification)的應用軟體在近年就成為學習和課程實踐的新名詞[1]。根據研究可以看出科技世代不僅在下一代年輕人身上成為慣常的生活,也成為藝術領域各學科教師在專業成長和提昇教學上都有成長[2]。在疫情期間線上或網路資源是最被藝術教師們需求,縱然沒有太多的評論或試用下也被嘗試融入課程。Cunningham, M. 就舉了一個在2019年一位教師談論的藝術教室裡可以應用的幾種科技[3]。在他的分析中發現這些在藝術教室裡使用科技具有幾種特性:

這些多是藝術科技化後帶給藝術教學的益處,但是也看到藝術教育運用科技不是單在學習活動或教學方式的變化而已。遠距離教學或科技融入教育會帶來長遠與廣泛的衝擊,這幾個正面的影響絕大多數都是在教師和課程上面。藝術教育要融入科技教師必須從新檢視自己的課程發展與實踐,僅僅把材料放在雲端,把傳統媒材改為電腦或是數位軟體,是藝術教育科技化的最表層而已。Thurber, D. (2021)2021在建構未來數位時代的學習理論[4]時提醒了我們認知理論、教學設計和學習經驗設計是藝術數位化和科技藝術化時教師應注意事項的關鍵。

在遠距離授課的激勵下,我們看到視覺藝術的活動,學生開始利用Dropbox或是Google drive來儲存和分享高解析度的美術作品,用FB、Twitter或是Instagram分享與討論創作與學習,YouTube和網路博物館等數位化美術館平台提供學生探尋與實驗的資訊材料。教師和學生們也開始利用影音材料,或是自拍的短片來建立教學和紀錄學習,以進行非同步和虛擬的藝術活動歷程與空間。教室不但被翻轉而且是被打破,美術的學習成為一連串的實驗過程,畫紙就在觸控螢幕感數位筆上成為實驗室。藝術的創意和媒材熟練的條件與學習觀察、肌肉控制、手眼協調的描繪、甚至作品在構圖、肌理、色彩安排以及個人藝術風格變得不再是那麼的重要,反而是嘗試、實驗、分析與選擇變得是藝術學習的焦點。例如圖塗鴉就可以生產出驚訝的3D動畫工具Monster Mash[5]。或是只要有簡單的畫筆塗抹再經由AI的設備就可以創作出驚人的寫實作品。在它網頁中有一句很動容的文字「加速探索你的觀念,所以就會有更多的時間把想法視覺化表現出來」[6]以及來自日本的一個多種藝術家風格模板可套用,立即在螢幕生成以往要耗時數載練習才有藝術作品的網頁/APP“AI Gahaku”[7]。當這些被使用在遠距離教學或是疫情後在教室裡的科技藝術課程中時,翻轉教室已不是老師要面對的問題,藝術教育的本質和美的觀念成為課程設計的關鍵要素。

結語

專業藝術家的新媒體藝術或科技藝術,帶給教室裡的驚艷和無可限量創新是新一代藝術教育動力。然而目不暇給的變化和無遠弗屆的視覺接觸以及對傳統藝術的定義、美感的界線和教師在藝術上教育理念卻是一個無形而且鉅大的挑戰。傳統和當代間的拉扯從教師會因為科技媒體的融入,蔓延到課程內容與教學材料,以及學生學習歷程甚至到藝術的認知發展上。這個變化與挑戰已不是「後現代」課程或藝術教育理念可以涵蓋和克服的。

[1] Kilian, L. (2020). Gamification in Arts Education. Arts Management & Technology Laboratory. https://amt-lab.org/blog/2020/4/gamification-in-arts-education?rq=gamification.

[2] Cunningham, M. (2020). Technology in the K-12 Art Room: Why, Where, and How to Make It Happen. Arts Management & Technology Laboratory. https://amt-lab.org/blog/2020/7/technology-in-the-k-12-art-room-why-where-and-how-to-make-it-happen.

[3] Harmon, W. (2019). 10 Ways Technology Can Enhance the Art Room. The Art of Education University. https://theartofeducation.edu/2019/03/08/10-ways-technology-can-enhance-the-art-room/.

[4] Thurber, D. (2021). Shaping the Futures of Learning in the Digital Age, Designing Learning Experiences for the Future of Learning in the Digital Age: A proposal Framework. Current Issues in Education, 22 (1). Arizona State University. (https://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/1890/879)

[5] https://www.ithome.com.tw/news/143789

[6] https://www.nvidia.com/en-us/studio/canvas/

[7] https://ai-art.tokyo/en/

創刊日:100 年 6 月 10 日

發行人:教育局局長

出版者:臺中市政府教育局

地址:42007 臺中市豐原區陽明街 36 號

電話:04-2228-9111(代表號)

臺中市教育電子報自民國 100 年 6 月起,每月 10 日發行一期,為教育夥伴提供更快速便捷與寬廣詳實之教育資訊 ,歡迎各界關心教育訊息之舊雨新知,上網免費訂閱,並請廣為推廣宣傳。

蔣偉民局長

蘇美麗科長

課程教學科王柏鈞股長、詹益榮老師;南屯區永春國小蕭俊勇校長、王清峰主任

教育領航:西屯區上石國小劉益嘉校長、黃薏蒨組長;北區太平國小曾娉妍校長、彭文欣主任;

教育動態:中區光復國小張毅宏校長、蔡牧耕主任、林靜鶯組長;東勢區新盛國小譚至皙校長、李曉玲主任;

校園風情:北勢國中林宏泰校長、劉芳如主任;西屯區東海國小林筆藝校長、張凱棠主任、楊琮渝老師;

人物特寫:西區大同國小廖曉柔校長、謝俊宏主任;大里區大元國小張曡今校長、王怡月組長;

焦點話題:清水國中鐘文生校長、洪嘉祥主任、王詠婕老師;烏日區旭日國小吳桂芬校長;

教學錦囊:四箴國中方玉婷校長、董家琳組長;大里區益民國小洪翠芬校長、吳相儒主任;

教育夥伴:西區忠信國小黃美樺校長、施政旻主任;清水區槺榔國小王勝忠校長、林麗玉主任、枋宛臻組長;

書香共聞:大甲區順天國小陳素萍校長、顏淑菁主任;大雅區三和國小李勝億校長、王昭明主任;

行政組:南屯區永春國小蕭俊勇校長、王清峰主任;

網路服務:課程教學科黃晉恩股長;