創刊日:100 年 6 月 10 日

發行人:教育局局長

出版者:臺中市政府教育局

地址:42007 臺中市豐原區陽明街 36 號

電話:04-2228-9111(代表號)

臺中市教育電子報自民國 100 年 6 月起,每月 10 日發行一期,為教育夥伴提供更快速便捷與寬廣詳實之教育資訊 ,歡迎各界關心教育訊息之舊雨新知,上網免費訂閱,並請廣為推廣宣傳。

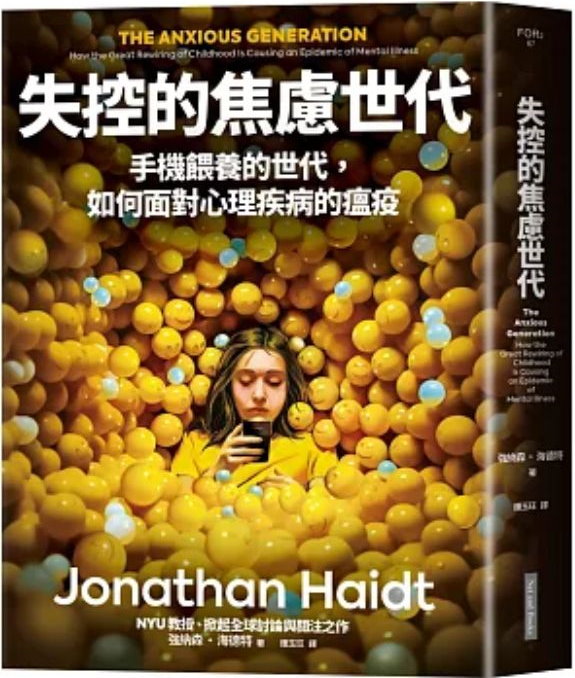

書名:失控的焦慮世代

作者:強納森.海德特Jonathan Haidt

譯者:鍾玉玨

出版社:英屬蓋曼群島商城網路與書

出版日期:2024/11/29

從教室現場看手機世代的挑戰

這本書的標題讓我很有感觸。最近在班上,我常遇到一些孩子,明明課程活動設計得很有趣,但他們的心思就是不容易拉回來。有的孩子下課一拿到手機,情緒立刻變得很急躁,上課時即使收起來,還是心不在焉。讀到 Haidt 提到「智慧型手機的普及與青少年焦慮曲線幾乎同時上升」時,我心裡浮現的不是數據,而是某幾個學生的臉——那種很想專心,但心思就是飄走的模樣。

焦慮背後的社群比較壓力

書裡談到「無止境的比較」,我完全能連結到學生的狀態。班上有個女生,常常因為 IG 限動沒被朋友標記而悶悶不樂,下課時還偷偷跟我說:「老師,他們是不是不喜歡我?」這種細微的心情,以前我們學生時代很少出現,因為沒那麼多「公開比較」的場合。

我覺得 Haidt 說的現象在臺灣校園真的存在,但書裡的分析比較偏美國數據。像我們學校,家長大多很忙,孩子一旦用手機,不只拿來社交,也拿來「排解孤單」。這一點書裡沒有強調,卻是我們現場很真實的挑戰。

教師可以做的調整

書中建議「延後手機年齡」、「規範使用」,我當然贊同,但現實不容易做到。家長常說:「要聯絡孩子,還是得買手機。」於是我們能做的,往往是在課堂上設計一些取代性活動。

像我自己嘗試過「收手機箱」:上課前全班把手機放進透明箱子,剛開始學生一臉不情願,但後來發現,沒有手機干擾時,小組討論的互動反而更熱烈。我還會在課程中安排「心情溫度計」,讓孩子用顏色或表情符號標示當下心情。這個小步驟,意外讓學生開始願意談「焦慮」或「煩躁」,也讓我更了解他們的狀態。

從焦慮走向希望

雖然書名寫得很沉重,但我並不覺得全然悲觀。某次導師時間,我跟孩子聊「假如一週不用手機,你覺得會怎樣?」結果有學生說:「一開始會很想拿,但也許可以多打球。」那一刻,我感受到 Haidt 所說的「希望」:孩子並非完全被手機綁死,只是需要有人陪著他們嘗試新的可能。

我相信,身為教師,我們最大的力量,不是禁止或管制,而是陪伴與引導。當學生知道老師理解他們的掙扎,而不只是責怪,他們就更可能找到自己的平衡點。

結語

《失控的焦慮世代》提醒了我,手機並不是單純的「紀律問題」,而是整個世代的結構性挑戰。雖然我對書中有些地方保留(例如把焦慮幾乎全歸因於手機),但它確實幫助我換個角度看學生。我也期待能在校園裡,和同仁一起嘗試更多做法,讓孩子在數位浪潮裡仍能感受到真實的人際支持。

創刊日:100 年 6 月 10 日

發行人:教育局局長

出版者:臺中市政府教育局

地址:42007 臺中市豐原區陽明街 36 號

電話:04-2228-9111(代表號)

臺中市教育電子報自民國 100 年 6 月起,每月 10 日發行一期,為教育夥伴提供更快速便捷與寬廣詳實之教育資訊 ,歡迎各界關心教育訊息之舊雨新知,上網免費訂閱,並請廣為推廣宣傳。

蔣偉民局長

蘇美麗科長

課程教學科王柏鈞股長、詹益榮老師;南屯區永春國小蕭俊勇校長、王清峰主任

教育領航:西屯區上石國小劉益嘉校長、黃薏蒨組長;北區太平國小曾娉妍校長、彭文欣主任;

教育動態:中區光復國小張毅宏校長、蔡牧耕主任、林靜鶯組長;東勢區新盛國小譚至皙校長、李曉玲主任;

校園風情:北勢國中林宏泰校長、劉芳如主任;西屯區東海國小林筆藝校長、張凱棠主任、楊琮渝老師;

人物特寫:西區大同國小廖曉柔校長、謝俊宏主任;大里區大元國小張曡今校長、王怡月組長;

焦點話題:清水國中鐘文生校長、洪嘉祥主任、王詠婕老師;烏日區旭日國小吳桂芬校長;

教學錦囊:四箴國中方玉婷校長、董家琳組長;大里區益民國小洪翠芬校長、吳相儒主任;

教育夥伴:西區忠信國小黃美樺校長、施政旻主任;清水區槺榔國小王勝忠校長、林麗玉主任、枋宛臻組長;

書香共聞:大甲區順天國小陳素萍校長、顏淑菁主任;大雅區三和國小李勝億校長、王昭明主任;

行政組:南屯區永春國小蕭俊勇校長、王清峰主任;

網路服務:課程教學科黃晉恩股長;