創刊日:100 年 6 月 10 日

發行人:教育局局長

出版者:臺中市政府教育局

地址:42007 臺中市豐原區陽明街 36 號

電話:04-2228-9111(代表號)

臺中市教育電子報自民國 100 年 6 月起,每月 10 日發行一期,為教育夥伴提供更快速便捷與寬廣詳實之教育資訊 ,歡迎各界關心教育訊息之舊雨新知,上網免費訂閱,並請廣為推廣宣傳。

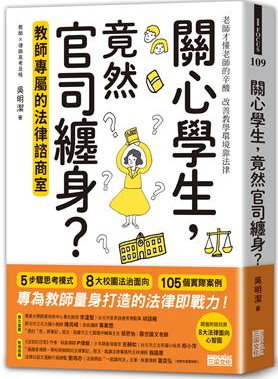

書名:關心學生,竟然官司纏身?

作者:吳明潔

出版社:三采出版社

出版日期:2025年7月20日

本書分為兩大部分,層層剖析教師在教學與管理歷程中,最容易產生法律爭議的情境。

第一部分:關心學生,為何官司纏身?從學生輔導、紀律管理、言論行為到獎懲制度,提醒教師,教育行為不只是道德行為,更屬法律行為:

一、個資與隱私權:學生的成績、家庭狀況、處分紀錄皆受「個資法」保護,教師需嚴格遵守。

二、不當管教的界線:體罰、羞辱、罰站、沒收物品、強迫道歉等行為,若未符合法律比例原則與程序,恐構成侵權。

三、言論自由與名譽權:教師批評學生的方式與場所,若不當,可能構成誹謗或公然侮辱罪。

四、獎懲制度應有救濟程序:學生有權知曉處分依據,並依法提出申訴。

第二部分:校園日常裡的法律風險,提醒教師在日常教學與行政上的潛在風險:

一、性別議題須謹慎:性騷擾的認定以「被害人感受」為準,教師需認識「性平三法」與「跟蹤騷擾防制法」。

二、不在場責任與通報義務:即使不在現場,教師若事前未妥善安排,也可能被追究疏失責任;發現兒虐、家暴或性平事件未即時通報,則可能違法。

三、行政程序中的法定權利:從教師評鑑、減授課時數到職業災害補償,教師本身也需了解自身在行政程序中的權益與義務。

最深刻的感受是「愛學生,不能只靠愛」。教師的關心與付出,雖然出自真誠與教育熱忱,但在法治社會中,每一個教育行為都同時具有法律效果。尤其當學生與家長的權益意識提高後,教師若仍依循過往經驗行事,極可能一不小心便踏入法律風險。

過去我們總認為「為學生好」是最強的理由,但本書讓我理解,動機良善不等於行為合法。無論是私下指導、班級管教、沒收手機,或是請學生寫反省、道歉等,我們所熟悉的教育方法,其實都須檢視是否合乎法律的程序與比例原則,否則,不僅可能傷害學生,也會讓自己陷入申訴甚至訴訟。

「關心學生,竟然官司纏身?」不只是一本教育法律書,更是一面鏡子,讓我們重新檢視自身的教育信念與方法。它提醒我,身為教育工作者,我們需要的不僅是愛與熱情,更需要知識與智慧,尤其是對「法律」這把尺的敬畏與運用。

創刊日:100 年 6 月 10 日

發行人:教育局局長

出版者:臺中市政府教育局

地址:42007 臺中市豐原區陽明街 36 號

電話:04-2228-9111(代表號)

臺中市教育電子報自民國 100 年 6 月起,每月 10 日發行一期,為教育夥伴提供更快速便捷與寬廣詳實之教育資訊 ,歡迎各界關心教育訊息之舊雨新知,上網免費訂閱,並請廣為推廣宣傳。

蔣偉民局長

蘇美麗科長

課程教學科王柏鈞股長、詹益榮老師;南屯區永春國小蕭俊勇校長、王清峰主任

教育領航:西屯區上石國小劉益嘉校長、黃薏蒨組長;北區太平國小曾娉妍校長、彭文欣主任;

教育動態:中區光復國小張毅宏校長、蔡牧耕主任、林靜鶯組長;東勢區新盛國小譚至皙校長、李曉玲主任;

校園風情:北勢國中林宏泰校長、劉芳如主任;西屯區東海國小林筆藝校長、張凱棠主任、楊琮渝老師;

人物特寫:西區大同國小廖曉柔校長、謝俊宏主任;大里區大元國小張曡今校長、王怡月組長;

焦點話題:清水國中鐘文生校長、洪嘉祥主任、王詠婕老師;烏日區旭日國小吳桂芬校長;

教學錦囊:四箴國中方玉婷校長、董家琳組長;大里區益民國小洪翠芬校長、吳相儒主任;

教育夥伴:西區忠信國小黃美樺校長、施政旻主任;清水區槺榔國小王勝忠校長、林麗玉主任、枋宛臻組長;

書香共聞:大甲區順天國小陳素萍校長、顏淑菁主任;大雅區三和國小李勝億校長、王昭明主任;

行政組:南屯區永春國小蕭俊勇校長、王清峰主任;

網路服務:課程教學科黃晉恩股長;