創刊日:100 年 6 月 10 日

發行人:教育局局長

出版者:臺中市政府教育局

地址:42007 臺中市豐原區陽明街 36 號

電話:04-2228-9111(代表號)

臺中市教育電子報自民國 100 年 6 月起,每月 10 日發行一期,為教育夥伴提供更快速便捷與寬廣詳實之教育資訊 ,歡迎各界關心教育訊息之舊雨新知,上網免費訂閱,並請廣為推廣宣傳。

藝術教育在於美感經驗分享與整合

美感不只是藝術與美學形式,美感的創意就像科技的創新一樣重要,也和經濟及社會進步一樣具有指標性意義。擔任藝術教學工作不是只要求學生自主創作或引導模仿學習技巧,應該著重學生美感經驗的系統化並透過生活經驗導入,從作品的感動與分享進而潛移默化改變學生與環境互動的方式。以下就個人指導五年級學生藝術創作課程分享:

利用科技與流行,享受美感的心靈契合

一、 著色的技能指導

著色訓練學生的專注力與創作成就,我的策略則是運用3D動畫著色APP引導學生學習。著色過程需要求正確運筆與小肌肉的協調性,先不要求配色原則,在固定時間內完成著色(約40分),讓學生在以有限時間內專注完成作品。

完成的作品透過3C平板連接投影機,全班共同欣賞創作品3D立體活躍螢幕,這樣的美感經驗必定是喜悅而有自信的。

二、 配色的技能指導

我的策略是以色鉛筆(或彩色筆)以及網路免費類似坊間祕密花園著色簿下載引導學習,再透過youtube影片教學說明著色與配色應該注意的美感觀念。建議色鉛筆的使用是讓學習成就或小肌肉發展協調弱勢的學生更容易上手,減低了挫折感並增加藝術創作的自信。

色彩的配置與選用原則是經由學生生活經驗的感受分享討論,確定了色彩意象美感分類後進行著色。最後重要的課後作品賞析需引導學生創作經驗的成就分享。

三、 其他藝術創作引導分享

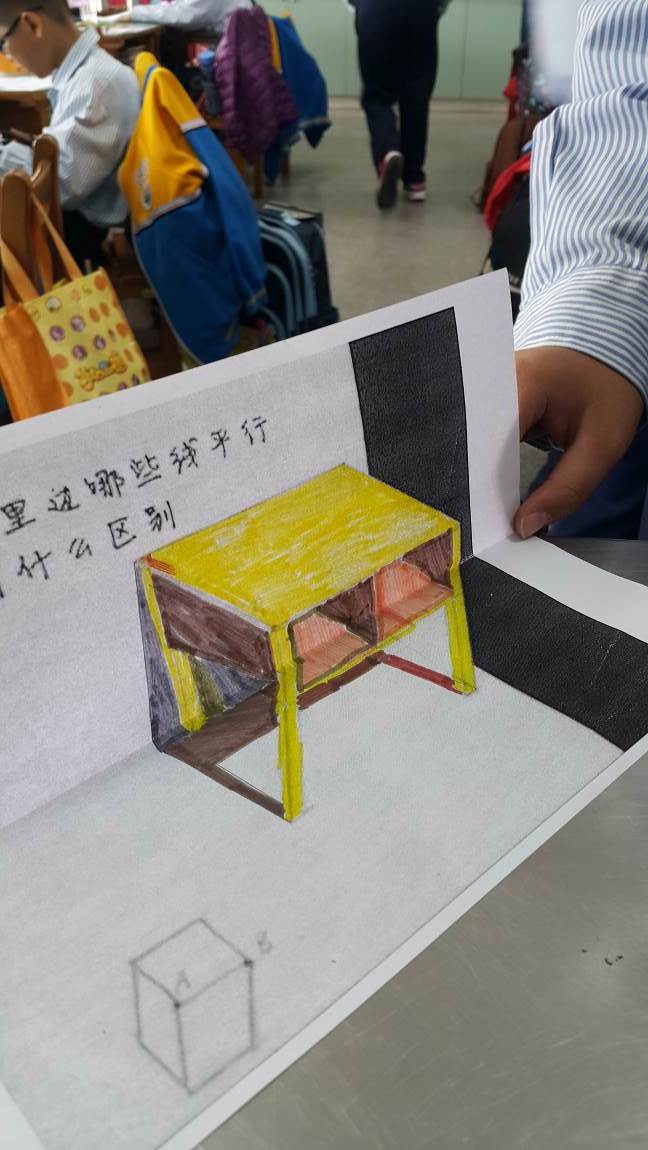

在透視觀念的指導教學,我融入了立體畫概念讓學生透過作品的完成,感動經驗之餘了解透視原理。

在團體合作的創作指導教學,我則以清明上河圖長卷繪畫形式,分配全班學生分段完成之後聯結作品展出,創作內容不拘,可以加上現代人物或工具設備等,共同形塑一幅現代版清明上河圖。

水彩線條指導,以梵谷畫家故事與畫作引起動機,賞析討論畫作的線條與色彩運用的技巧,導入學生個人生景畫的創作元素…。

以上僅提供三則教學經驗分享給各位藝術教學夥伴們,學生的創意無限,老師們提供了學生作品多元展現形式,在作品的感動中一定會激發更多潛能。

藝術學習成就,將反應在明日就業競爭力。

羅恩菲爾德(Viktor Lowenfeld)提出藝術教育對教育系統和社會的主要貢獻,在於強調個人和自我創造的潛能,尤其在藝術能和諧地統整成長過程中的一切,造就出身心健全的人。

藝術學習對於學生的學術表現與創造力,以及學校的整體學習成就表現,一定有顯著成效。對於國家的未來而言也有所助益,乃因全球化經濟的競爭環境,企業領導者愈來愈看重員工的創造、合作及革新能力,因此今日對於學子在藝術學習成就,相信將反應在明日就業競爭力。

創刊日:100 年 6 月 10 日

發行人:教育局局長

出版者:臺中市政府教育局

地址:42007 臺中市豐原區陽明街 36 號

電話:04-2228-9111(代表號)

臺中市教育電子報自民國 100 年 6 月起,每月 10 日發行一期,為教育夥伴提供更快速便捷與寬廣詳實之教育資訊 ,歡迎各界關心教育訊息之舊雨新知,上網免費訂閱,並請廣為推廣宣傳。

蔣偉民局長

蘇美麗科長

課程教學科王柏鈞股長、詹益榮老師;南屯區永春國小蕭俊勇校長、王清峰主任

教育領航:西屯區上石國小劉益嘉校長、黃薏蒨組長;北區太平國小曾娉妍校長、彭文欣主任;

教育動態:中區光復國小張毅宏校長、蔡牧耕主任、林靜鶯組長;東勢區新盛國小譚至皙校長、李曉玲主任;

校園風情:北勢國中林宏泰校長、劉芳如主任;西屯區東海國小林筆藝校長、張凱棠主任、楊琮渝老師;

人物特寫:西區大同國小廖曉柔校長、謝俊宏主任;大里區大元國小張曡今校長、王怡月組長;

焦點話題:清水國中鐘文生校長、洪嘉祥主任、王詠婕老師;烏日區旭日國小吳桂芬校長;

教學錦囊:四箴國中方玉婷校長、董家琳組長;大里區益民國小洪翠芬校長、吳相儒主任;

教育夥伴:西區忠信國小黃美樺校長、施政旻主任;清水區槺榔國小王勝忠校長、林麗玉主任、枋宛臻組長;

書香共聞:大甲區順天國小陳素萍校長、顏淑菁主任;大雅區三和國小李勝億校長、王昭明主任;

行政組:南屯區永春國小蕭俊勇校長、王清峰主任;

網路服務:課程教學科黃晉恩股長;