創刊日:100 年 6 月 10 日

發行人:教育局局長

出版者:臺中市政府教育局

地址:42007 臺中市豐原區陽明街 36 號

電話:04-2228-9111(代表號)

臺中市教育電子報自民國 100 年 6 月起,每月 10 日發行一期,為教育夥伴提供更快速便捷與寬廣詳實之教育資訊 ,歡迎各界關心教育訊息之舊雨新知,上網免費訂閱,並請廣為推廣宣傳。

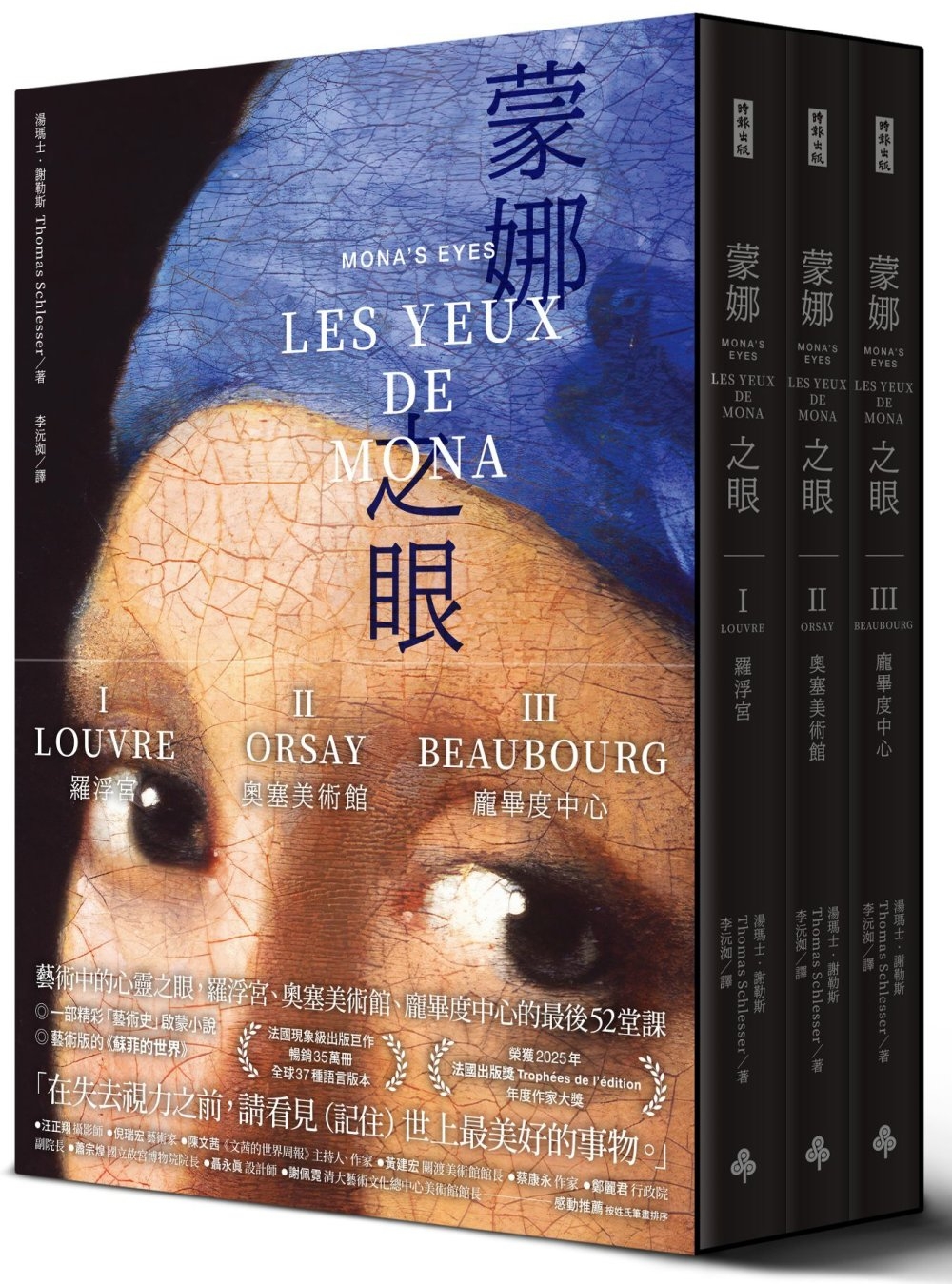

書名:蒙娜之眼

作者:湯瑪斯.謝勒斯(Thomas Schlesser)

譯者:李沅洳

出版社:幼獅文化事業股份有限公司

出版日期:2023年9月1日

當被告知生活中絢爛繽紛的色彩即將被永無止盡的黑暗所取代,倒數的日子裡,我們會怎麼做?是陷入恐懼與無助,還是努力尋找一絲光亮?《蒙娜之眼》正是這樣一部觸動人心的作品,它不僅僅是一部小說,更像是一則富含哲思的寓言。

故事的主角是年僅十歲的小女孩蒙娜,她在某一天突如其來地陷入短暫而間歇性的失明,這場變故像一顆石子投入湖面,瞬間在家庭中掀起波瀾,父母焦急地尋遍各種醫療途徑,想要替女兒找回光明,這場病痛無形中成為家庭的考驗與重擔。原本應該單純快樂的童年,突然被黑暗的陰影籠罩,對蒙娜而言,世界似乎變得陌生而不安。

然而,故事的轉折點來自於祖父,父母安排蒙娜每週三去看心理醫生,希望藉由專業協助減輕她的恐懼,但天性不按牌理出牌的祖父卻有了不同的選擇,他帶著蒙娜踏入美術館,不是為了治療,而是為了「看見」,在那裡,蒙娜學會直接面對畫作與雕塑,嘗試自由地表達對藝術的看法。祖父教她,不需要照本宣科,也不必迎合專業評論,最重要的是憑藉自己的眼睛與心靈,去感受眼前的藝術。

一次又一次的凝望,使蒙娜不僅學會了欣賞,更學會了「走進畫裡」,她開始理解藝術家在創作過程中的孤單、掙扎與脆弱;也在這些情感的交流裡,看見自己面對黑暗時的恐懼與勇氣。於是藝術成為了她的陪伴者,不僅填補了她眼睛短暫失明所留下的空缺,更在精神上支撐著她,使她逐漸找到力量。

這本書易觸動人的地方,在於它對藝術價值的闡述,藝術或許無法徹底解決現實的困境,甚至無法逆轉生命的缺憾,但它能撫慰人心,給予希望。就像蒙娜,即使眼前的世界曾陷入黑暗,她依舊能在畫作與雕塑的光影中,重新找到觀看世界的方式。藝術於是成為一種出口,讓人能在痛苦裡保持溫柔,在混亂中尋得勇敢。

「看見」的真正意義是什麼?看見,並不單純是眼睛的功能,更是一種心靈的覺察與理解,當我們站在藝術品前,勇敢說出自己的感受,當我們走進藝術家的世界,體會他們的孤獨與熱情時,我們其實也在映照自己的內心,重新發現自己。

無措?失衡?應何住?來一帖心靈療方-書與藝術。

創刊日:100 年 6 月 10 日

發行人:教育局局長

出版者:臺中市政府教育局

地址:42007 臺中市豐原區陽明街 36 號

電話:04-2228-9111(代表號)

臺中市教育電子報自民國 100 年 6 月起,每月 10 日發行一期,為教育夥伴提供更快速便捷與寬廣詳實之教育資訊 ,歡迎各界關心教育訊息之舊雨新知,上網免費訂閱,並請廣為推廣宣傳。

蔣偉民局長

蘇美麗科長

課程教學科王柏鈞股長、詹益榮老師;南屯區永春國小蕭俊勇校長、王清峰主任

教育領航:西屯區上石國小劉益嘉校長、黃薏蒨組長;北區太平國小曾娉妍校長、彭文欣主任;

教育動態:中區光復國小張毅宏校長、蔡牧耕主任、林靜鶯組長;東勢區新盛國小譚至皙校長、李曉玲主任;

校園風情:北勢國中林宏泰校長、劉芳如主任;西屯區東海國小林筆藝校長、張凱棠主任、楊琮渝老師;

人物特寫:西區大同國小廖曉柔校長、謝俊宏主任;大里區大元國小張曡今校長、王怡月組長;

焦點話題:清水國中鐘文生校長、洪嘉祥主任、王詠婕老師;烏日區旭日國小吳桂芬校長;

教學錦囊:四箴國中方玉婷校長、董家琳組長;大里區益民國小洪翠芬校長、吳相儒主任;

教育夥伴:西區忠信國小黃美樺校長、施政旻主任;清水區槺榔國小王勝忠校長、林麗玉主任、枋宛臻組長;

書香共聞:大甲區順天國小陳素萍校長、顏淑菁主任;大雅區三和國小李勝億校長、王昭明主任;

行政組:南屯區永春國小蕭俊勇校長、王清峰主任;

網路服務:課程教學科黃晉恩股長;